AI時代的10x工作者;為什麼 OpenAI 被迫進入搜尋業務?

這週從個人視角及公司視角出發,思考個人在這個時代如何更優秀;同時拉高自己的視野,看看現今 OpenAI 可能的發展方向之一。

卷首語

前幾週在準備公司的 Martech Asia 演講排練,所以電子報更新時間有點亂,跟讀者說聲不好意思。

緊接著出現了 Google 演算法洩漏的新聞,窩滴天真是大事件,然後要讀的資訊突然就滿天飛,為了演算法洩漏事件閱讀了這些內容。

撇除演算法那次文章,我好像隔了很久沒發電子報了嗚嗚嗚,時間到了沒有產出心裡很常感到焦躁,創作者們都會有的通病 🥹。

這週把 Coze 的工作流弄一弄跟大家分享,到時候讓大家按自己的需求做新聞機器人!

上週去澎湖玩了三天,真的是差點熱死在澎湖。不過風景真的非常非常美麗,不怕熱的朋友可以去看!

本週分享兩篇文章解讀:

第一篇是 a16z 的投資人 Andrew Chen 的文章,在這個時代讓自己成為 10x 倍人,我們就是稀缺的人才。

第二篇取材自 Why OpenAI is forced to enter the search business 這篇,觀點很清晰故此整理出來,加上一點個人見解。

100x 的 Superrrrr 高效產能

知名風險投資公司 a16z 的投資合夥人 Andrew Chen 在他的文章中討論了一個的話題:『如何獲得 10 倍的工作回報』。

Andrew Chen 指出,10x 工作並非指工作產出比他人多十倍,而是指那些能帶來巨大影響力、推動個人或組織取得顯著成就的工作,這些工作通常具有以下特點:

高影響力: 10x 工作聚焦於那些能顯著改變結果的關鍵任務,而非瑣碎的日常事務。

不可預測性: 這類工作通常出現得突然,需要快速反應和決策。

風險與回報: 10x 工作往往伴隨著高風險,但成功的回報也更加豐厚。

與之相反的就是一些局限性高的例行公事,例行公事容易消磨人的意志,讓人陷入一種忙碌卻沒有成就感的狀態。而且缺乏新資訊,重複性的工作難以帶來新的資訊和學習機會,容易阻礙個人成長。

對我來說,10x 工作者是這樣的人:

他在該領域(甚至跨領域)很有影響力,他有很強的連結力,能串連不同的人才一起做事。同時具有領導力及解決問題的能力,勇於挑戰與嘗試。

Andrew 提到,想要在工作中創造更多 10x 工作的機會,需要主動打破常規,擁抱變化和挑戰,像是:

擁抱隨機性:積極參與各種活動、與不同領域的人交流、公開發表自己的想法,都能增加意外收獲和靈感的機會。

創造複利資產:建立能夠隨著時間推移而增值的「資產」,例如部落格文章、影片等一系列內容,持續擴大自身影響力。

參與高風險項目:選擇那些具有挑戰性、結果難以預測的專案,這樣的環境能迫使你快速學習和成長。

其實 Andrew 沒有提到,上述三點都需要有很長的時間累積。

首先是累積能力。史考特·亞當斯說過,如果你想要一些非凡的成就,你有兩條路,第一是成為某一領域的頂尖專家;第二是在兩個或更多的領域變得非常優秀(只需要成為前 25%)。

個人推薦前 25% 跨領域,分散風險也讓自己視野不被單一領域所狹隘。

第二是創作內容(文字、影音、Github 專案等)。跟 Andrew 說的一樣,網路上有很多內容創作的教學這邊不展開說,但記得不斷從反饋中迭代自己的內容,並且要努力推廣,資訊爆炸的年代不努力推廣別人可能看不見。

用時間累積作品有個好處是,不用費唇舌說服他人你厲害的地方,數字會說話。訂閱數、分享數、星星數等,再與陌生人建立連結時,能第一時間快速獲得信任。

第三是不斷建立『弱連結』。網路商業世界交友第一步:『讓人看見你的價值』,公司抬頭、剛剛說的作品就是連結的第一步,提供價值、交換價值人們自然願意成為你的朋友。

這三個是我覺得搭配 Andrew 提供的方向時,需要事先累積的,也是我在努力實踐累積的方向,我認為這樣更符合 10x 人的特質。

我讓自己除了是一名 SEO 專家外,也努力往不同領域強化自己的專業(像是自動化流程、使用 LLM 工具等)。

同時我也在經營著自己的內容,透過這些內容我能認識連結更多人,也能在認識陌生人時獲得初步的信任與交友意願。

不過這也只是很初期的階段,如何把資源串連起來,幹出 10x 甚至 100x 的大事仍然是我在努力的方向。

雖然這篇文章講述的內容其實很像老生常談,但在生活中實踐的人並不多,希望讀者可以抓緊方向,然後一同努力。

也希望我能成為螢幕前的你,強大的資源,一起創造偉大的成就。

正如喜劇演員 Steve Martin 所說:

讓自己優秀到無法被忽視。

10x 工作不僅是一種工作方式,更是一種追求卓越的人生態度。

為什麼 OpenAI 被迫進入搜尋業務

去年開始,『追求 AGI(通用人工智慧)』開始轉變為『商業化 AI』,這或許導致了包括像 Ilya Sutskever 在內的一些重要高層最近離職,也開始影響 GenAI 的未來走向:

未來的 GenAI 可能變得更加無處不在、多模態,並且支援廣告。

OpenAI 的壓力

最近因為 Google 和 Meta 在消費者和企業層面對其形成了雙重壓力,OpenAI 不得不開始涉足搜尋市場。

Google 正在將 LLM(大語言模型)驅動的功能整合到所有產品上,主要就是 Google Search。

對於 OpenAI 來說,Google 的做法是一種將『ChatGPT 使用經驗』普及化的方式,讓使用者的生活中開始習慣使用 LLM,而且 Google 本身的用戶群體更加龐大,這對 OpenAI 來說將會是一大壓力。

而 Meta 致力於促進開源軟體 (OSS) Llama 生態系統的發展,它直接提供了一個私有佈署的替代方案,這明擺著阻礙 OpenAI 在企業市場的吸引力。

「私有佈署」指的是企業可以在自己的基礎設施上部署和運行大語言模型 Llama,而不是依賴第三方提供的雲服務(像是 OpenAI)。

最關鍵的是,Google 和 Meta 已經證明他們能夠製造出與 GPT-4 同級的大語言模型並且免費發放,削弱了 OpenAI 長期的定價能力(OpenAI 也只好宣布免費提供 GPT-4o)。

因此,OpenAI 必須在搜尋市場中取得相當好的市佔率,才能證明其高估值和預期是合理的(但這只是其中一個方面)。

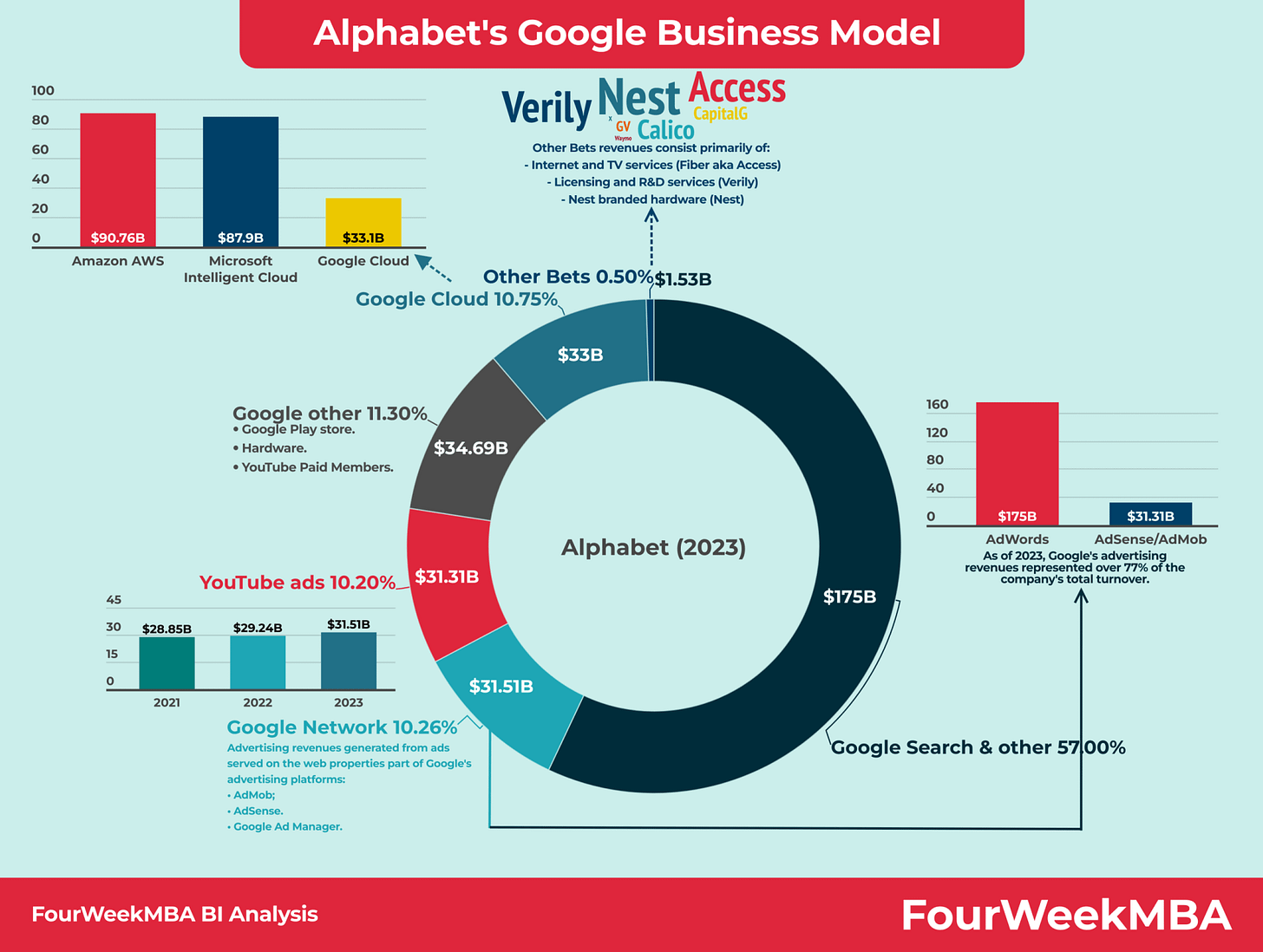

Google 的市值 2 萬億美元,OpenAI 估值 800 億美元。

其中 Google Search 上的廣告收入佔了總收入約 57%,所以對於 OpenAI 來說搜尋這條路『看起來』是通往高估值、高預期的方向。

生成式 AI 的市場格局已經徹底改變,現在主要依賴於免費使用、訂閱或是廣告收入。這迫使 OpenAI 必須在搜尋引擎領域展開競爭,才能維持影響力。

如果 OpenAI 未能成功打入消費者市場,長期下來,它在面對 Google 和 Meta 時會變得缺乏優勢,最終導致失去與 Microsoft 談判的籌碼。

以下是幾個 OpenAI 考量的未來發展(可增減):

OpenAI 能在 Google 的主場搜尋領域擊敗 Google 嗎?

蘋果會拯救 OpenAI 嗎(近期研究後與再大家分享)?

OpenAI 釋出 GPT-5 會再次改變局勢嗎?

OpenAI 在 LLM 的競爭力開始下降

OpenAI 嘗試透過 ChatGPT Plugin 和 GPT Store 來推動平台策略,但在商業上都不成功。基本上會用 ChatGPT 的知識工作者基本上都用上了,所以 ChatGPT Plus 的訂閱成長已經放緩了好一段時間。

他們急需新的成長點,所以進入搜尋市場就是一個合理的選擇,因為 ChatGPT 的大量使用本質上就是一種搜尋行為。

但一部分來說 OpenAI 是出於防禦(Google & Meta)策略才進入搜尋市場的。

OpenAI 在搜尋市場的未來

要知道,僅 10% 的好無法讓使用者轉換平台從 Google 來到 ChatGPT,只有 10 倍好的體驗能夠讓使用者願意轉換,之前 Bing 搭載了 GPT-4 時講的夠嗆,說要顛覆 Google 搜尋了,但後來 Bing 的搜 Search 市場份額一樣沒什麼起伏。

如果要搶佔市場就必須有足夠創新的搜尋體驗。語言模型的誕生,讓程式對於使用者搜尋字詞的理解能力完全上升一個檔次。

所以在這個前提基礎條件下,搜尋結果展現的東西如果可以跟原本搜尋引擎的結果有巨大的差異化,並且 10 倍好的滿足使用者需求,就有機會打破傳統搜尋引擎的市場。

Perplexity 已經是傳統搜尋體驗優化後的天花板了,再來如果要贏過 Perplexity 就必須打破這種資訊匹配模式。舉例來說,Globe Explorer 這個搜尋引擎就是不同於以往的方式來呈現匹配結果。

不過 Global Explorer 這個呈現只是炫炮,還是要真的能符合需求、驚豔使用者,考驗 OpenAI 的創新能力了,否則,進入搜尋市場可能還是只有被 Google 碾壓的份。

最近看到的 GenSpark 也融資超過 6000 萬美金,很有潛力,展示另一種不同的搜尋樣貌。

大家用習慣 Google 搜尋了,一時間不好想像不同的搜尋樣態,但是只要有人能打破這種傳統模式,他就有機會搶到市場份額。

生態之戰

對比 Meta 及 Google 兩個大生態位的公司,OpenAI 最大的缺陷就是沒有生態位,它只是生態中一個角色。現階段,OpenAI 的產品只要其它巨頭公司投入資源同樣也能做出,縱使 OpenAI 有技術優勢也會被巨頭用其它方式超越。

對於 C 端的一般使用者來說,可以用的模型越來越多,再加上未來無處不在的 LLM,像是 Gmail、Google doc、Microsoft Copilot 等,使用者會慢慢習慣大語言模型驅動的日常生活。

現在 Google 已經在美國正式推出 AI Overview,按定義來說,Google 現在已經是最受歡迎的 GenAI 應用而不是 OpenAI 了。Meta 也帶著 Llama 3 來串連 Facebook、Instagram、WhatsApp 整個生態。從定位的角度來看,OpenAI 已經不能算做這些巨頭的競爭對手。

OpenAI 在壓力越來越大的情況下,為了增加用戶數,開始讓免費使用者也能使用 GPT-4o、GPTs、推出桌面版 ChatGPT 等,目前看來可能只是亡羊補牢,不會用的人就算免費使用率也不高。

資料方面,Meta 跟 Google 已經擁有太多巨量的使用者資料,像 Google 如果要練多模態模型,它可是有 YouTube 的巨量影片資料可以用(我相信已經在用了)。

搜尋是 OpenAI 可能切入的一個面向(市場大),但不會是唯一的方向。

OpenAI 和 Apple 展開合作也是其中一個策略面,這次合作可能正是讓 OpenAI 在消費者生成式 AI 市場中保持競爭力的一大關鍵(像是 GPT 驅動的 Siri),不過隱私數據可能也會是 OpenAI 跟 Apple 合作的一大隔閡。

本篇暫且從搜尋的角度切入,未來再繼續從其它不同面向切入,希望一同拉高讀者的視野,一起成為領域中富有遠見的人!

Globe Explorer 的搜尋模式讓人很驚艷,也讓人想到 STORM 長文寫作的主題大綱的自動展開功能~

https://agenticwriteraction.azurewebsites.net/article/view/29858e1a-f89f-4b00-858e-1af89f6b0076

一起静待未来的展开吧