🐹《晶片戰爭》解讀1:晶片那麼貴,初期怎麼熬過的

倉鼠週報31,一起來看看《晶片戰爭》這本書吧!

(圖:Shutterstock)

卷首語

很高興電子報訂閱突破 3000 人,這樣的數字我已經很心滿意足,並不是說不想再往上多訂閱數,而是內容應該減少靠 AI 等吸引人的東西來增加訂閱。

當初品牌名稱沒有加入 AI,就是不想只定位在 AI,深度內容才是我一直想做的,所以讀者們應該有發現越來越少分享 AI 相關的東西了。

未來還是會分享 AI 的東西,只是這東西「對讀者來說有什麼幫助」,我相信我的讀者們更多的會在意個人成長、思考能力及洞察力。所以,新奇的東西偶爾會出現,但不再是主要的。

前一陣子挺焦慮的,原因在於一直追第一手資訊,加上不知道這些資訊到底對讀者們有沒有幫助,所以覺得挺無助的,現在調整了方向後感覺好很多。

不過我的方向可能還是會蠻多變的,還請大家多包容,創作者在創作的路上,勢必經歷許多成長與改變。但請相信,這些改變不只是為了我,也是為了讓相信知識倉鼠的讀者變的更好!

這禮拜開始嘗試解讀《晶片戰爭》,本書有 8 大章、54 個小節,是非常精采的一本書,紐約時報對其評價為「一部非虛構的驚悚片」。

現在 AI 能夠崛起、NVIDIA 能夠起飛、ChatGPT 能夠驚豔眾人,都需要歸功於「晶片」,沒有晶片這一切科技發展都會停滯。

但是大家一定都會有以下類似的疑問,「為什麼台積電那麼重要?」、「別的國家不能自己搞一個台積電嗎?」、「美國怎麼限制晶片買給中國就好像脖子被掐住了?有這麼嚴重嗎?」等等的。

作者米勒的專業是國際史、總體經濟及地緣政治,為了明白整個晶片發展的大局觀及歷史脈絡,米勒的引用資料高達 400 多項,更採訪了一百多名專業人士。

可謂是一本底氣十足、脈絡清晰、精采絕倫的書,以晶片為主題帶我們理解整個晶片發展涉及的地緣政治及科技發展。

每一次的內容我都會以一個大章節為主去解讀,並去掉較為生澀的技術細節,如果只是想要快速了解晶片發展的人可以從中受益,看完覺得想了解更多細節,也強烈推薦閱讀此書。

未來在解讀時將會盡量在每一次的講解中,附上詳細的背景資訊,包含「時間軸」、「關鍵人物」、「關鍵事件」等。

以我自己的經驗,閱讀時比較容易出現的狀況是「忘記這個人是誰」、「現在是什麼時間點」、「這件事出現了什麼影響」,所以為了讓讀者能夠清晰明瞭其內容,將會附上相關背景資訊。

晶片那麼貴,初期怎麼熬過的

1. 二戰時期的軍事需求

二戰時期跨足了 1939 年至 1945 年,那時候的飛彈還有武器怎麼打怎麼不準,為了佔據優勢,軍方勢必強化武器的準確性,「比起武器數量多寡,精準度更加重要。」

但是大家回憶一下早期黑白照片中的電腦,是非常大台的電腦,通常可以佔據好幾間房間,使用的是真空管技術的超大型電腦,但是整間電腦的技術可能還不及我們手上的一台 iphone。

2. 剛出生的晶片:電晶體

背景知識:

威廉 · 蕭克利:蕭克利是一位出色的理論物理學家,專注於半導體材料。並設計出了一種新型電晶體結構(用於開關電流),這一發現對半導體發展產生了深遠影響。

貝爾實驗室:成立於 1925年,是 AT&T 和西方電器公司的研究部門。它是多項重要技術的誕生地,包括電晶體、UNIX作業系統、C語言,以及早期的雷射和光纖通訊研究。由於這些開創性的貢獻,貝爾實驗室被視為「科技的搖籃」,並對20世紀的科技革命產生了深遠影響。

世上很多顛覆性科技都是從貝爾實驗室出來的,晶片也是,其中一名物理學家威廉蕭克利,在 1945 年偶然發現了半導體,這是一種材料,介於導體及絕緣體之間,使用來控制電流的好材料。

為什麼半導體如此重要?

半導體就像電子設備的大腦。想像一下,你的電子設備(例如手機、電視和電腦)需要一個方法來控制電流,就像大腦控制身體一樣。這就是半導體的工作,它是一種特殊的材料,可以讓我們輕鬆地控制電流。

半導體有一個很特別的特點,就是可以根據需要控制電流的流動。當你需要開啟或關閉電流時,半導體可以幫助你做到這一點,就像開關一樣。這樣的開關被稱為「電晶體」,它是半導體的一個關鍵部分。

控制電流、設備小型化、速度和效能,這三點是半導體很重要的原因。

如果沒有半導體,我們的手機可能就是一個房間的大小,然後速度還很慢、儲存空間超小、影片是 360p 且會 Lag 那種。

在 1947 年,蕭克利的同事沃特 · 布萊頓和約翰 · 巴丁在貝爾實驗室成功實驗出了電晶體,這證明了蕭克利的理論。

圖:威廉 .蕭克利

電晶體可以放大電流,並在各種電子設備中得到應用,如助聽器和收音機,他們甚至因為提出了理論而獲得了諾貝爾獎!

也因此開啟了大半導體的時代。

3. 矽谷的起源:八叛徒

背景知識:

摩爾定律:一個尺寸相同的晶片上,所容納的電晶體數量,因製程技術的提升,每十八個月會加倍,但售價相同。

就像觀察一個城市的建築:每隔兩年,每棟大樓的樓層都會翻倍,但大樓的大小和價格卻不變。所以,只花相同的錢,兩年後你可以得到一棟有雙倍樓層的大樓。

在電腦的世界裡,這意味著電腦的速度和能力每兩年都會加倍,但價格卻基本不變。

德州儀器:一家美國的半導體大廠,從事設計、製造、測試和銷售半導體晶片,對於晶片發展也佔據重要地位。

傑克 .基爾比:德州儀器的重要工程師,也是第一批接觸到電晶體的工程師,更是發明積體電路的人。在電晶體開始取代電腦中的真空管時,他在實驗室絞盡腦汁思考怎麼簡化好幾千個電晶體之間佈線的複雜性。

電晶體剛發明的時期,真空管是主流(就是那種超大型電腦)。電晶體要能真正取代真空管,就必須要能簡化及量產銷售。

但不管什麼時期,新技術在成為主流技術之前都會經歷一段「高成本且漫長」的時期。

發明了電晶體的蕭克利非常看好半導體的未來,於是 1955 年蕭克力成立了一間半導體公司,名為「蕭克利半導體公司」。

蕭克利厲害的地方在於召集人才,但不幸的是他不善管理。於是他手下的 8 位工程師叛變離開了他,並一起創業,成立了「快捷半導體」公司,俗稱八叛徒。

這八個人可說是影響矽谷的八個重量級人物,就像海賊王裡面羅傑喊了一聲去把我把財寶都放在那,於是大家便趨之若鶩一樣。說說八叛徒幾個重量級人物:

羅伯特.諾伊斯:八叛徒的領導者,除了創立快捷半導體公司外,後來也與摩爾共同建立的 Intel,被稱為「矽谷的市長」

高登 .摩爾:提出著名的摩爾定律,後來與諾伊斯一同創辦 Intel。

尤金 .克萊納(Eugene Kleiner)創立了全球最強大的創投公司之一凱鵬華盈(Kleiner Perkins)。

圖:矽谷八叛徒

俗話說得好,英雄所見略同,當時諾伊斯(快捷半導體的創辦人)就在想怎麼把不同的電晶體放在同一塊材料上提高效率。

而德州儀器的一名工程師傑克 .基爾比,第一批接觸到電晶體的工程師(因為他們是快捷公司的客戶),他同時也在想「如何把好幾個電晶體嵌入一塊矽片或鍺片當中」。

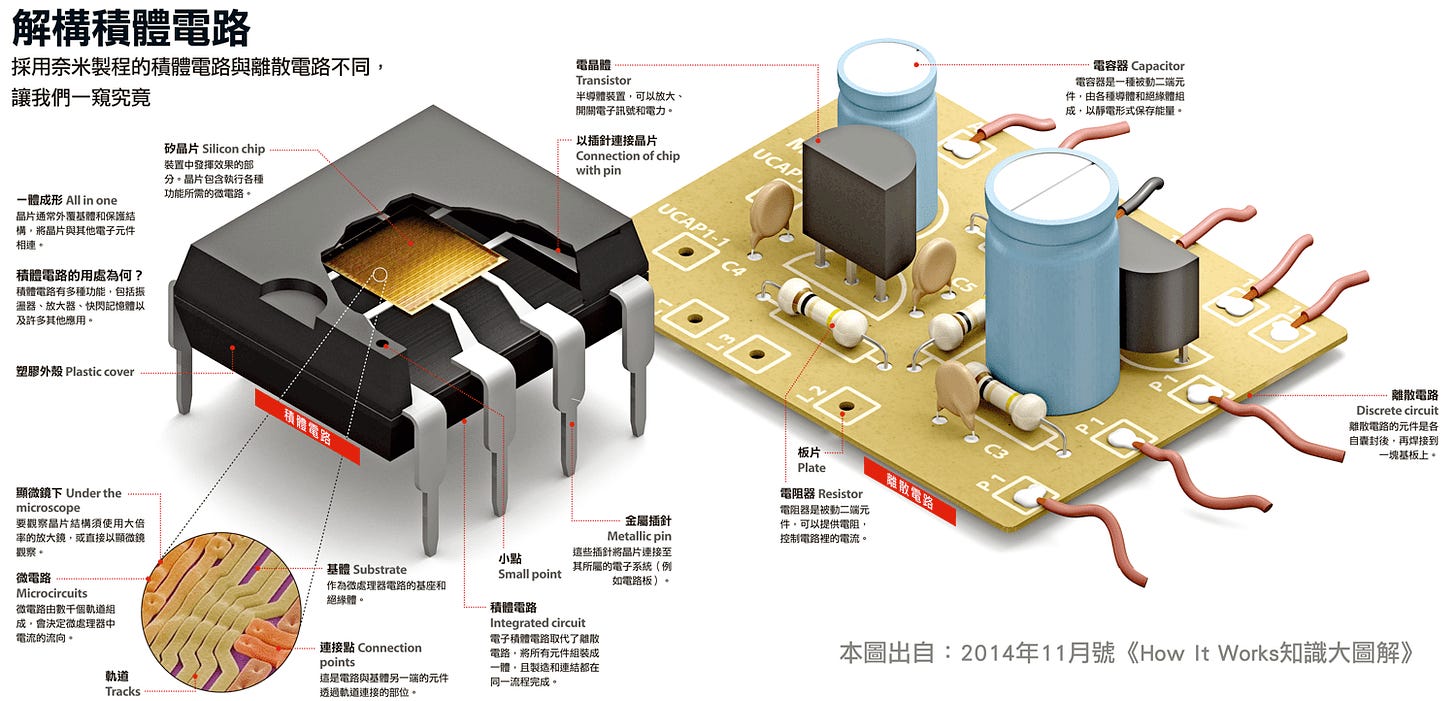

而這就是積體電路的由來,也是我們俗稱的「晶片」。

技術細節不多說,而他們同樣往「縮小半導體」的方向前進,而且也都意識到,縮小及省電是一個強大的組合,可以為他們的晶片創造新的用途。

結構積體電路,圖片來源:https://pansci.asia/archives/70390

4. 初生半導體的金援:登月計畫

背景知識:

麻省理工儀控實驗室:與美國軍方有密切的合作關係,該實驗室是麻省理工學院的一個部門,主要負責設計和開發先進的導引和導彈控制系統,這些系統在國防領域中起著關鍵作用。

冷戰時期,蘇聯和美國競相發展太空技術,其中蘇聯的成就引發了美國的信任危機。蘇聯成功發射了世界上第一顆人造衛星史普尼克,並成為第一個送人類進入太空的國家。

美國為了追上蘇聯,當時的總統甘迺迪也宣布一項重大目標「登月計畫」。

而政府的登月計畫正是晶片發展的關鍵,NASA 是諾伊斯晶片的第一個大客戶,1960 年代為了把上送上月球,可是往裡頭砸了非常多的預算。

正好,晶片的發展初期同樣需要大筆的研發晶片及應用場景,於是政府及快捷半導體便開始了合作關係。

麻省理工(MIT)儀控實驗室負責為阿波羅太空船設計導引電腦,1962 年他們決定把阿波羅計畫的命運全壓在快捷半導體的晶片上,看看這些晶片到底有多大的能耐。

結果非常的成功,至此阿波羅導引電腦成為 MIT 儀控實驗室最自豪的項目之一,背後的大功臣便是快捷半導體。

也因為賣晶片給阿波羅計畫,讓快捷半導體成長為上千名員工的公司,銷售額也在兩年內從 50 萬美元飆升到 2100 萬美元,每個積體電路的成本也從一開始的 120 美元降至 15 美元。

阿波羅計畫的成功,也造就了一項強大的口碑昭告天下「太空總署相信積體電路可引導太空人登月」,快捷半導體的晶片可是經過了最惡劣的環境,外太空的考驗。

再來是德州儀器,他們也向國防部介紹基爾比發明的積體電路,當時 1960 年初期正值美蘇爭奪分裂的柏林,以及古巴導彈危機時期,提高軍事技術正是國防部的一大需求。

德儀也順利的獲得了義勇兵二型導彈合約,一舉改善了德儀的晶片業務,德儀的訂單從幾十變成了上千位單位。到 1964 年德儀就提供了 10 萬個積體電路給軍方。

德州儀器和快捷半導體,成功利用政府軍事讓半導體行業初期有了非常快速的成長。

5. 量產並轉向大眾

背景知識:

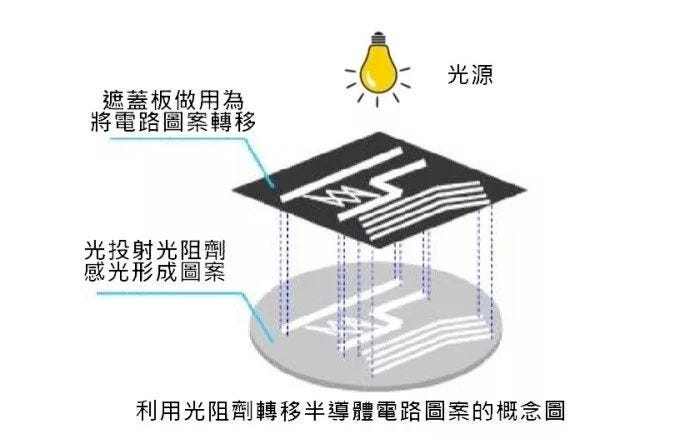

傑伊.萊斯羅普(Jay Lathrop)麻省理工學院的校友。開始研究微影成像(photolithography)技術,將圖案印到鍺片上,以製作微型電晶體。這種技術改變了半導體製造的方式,使量產微型電晶體成為可能。

積體電路其實還有一個需要克服的大問題,便是「如何量產」。

萊斯羅普是 MIT 優秀的校友,1958 年他到德儀上班。研究電晶體時他發現,顯微鏡可以把東西放大,那倒過來不就是縮小東西嗎?

換個方式想,能不能用一個大圖然後將顯微鏡反過來,透過這個原理,將想要的圖案照在鍺片上。

剛好相機公司柯達,有賣一種光阻劑,那種化學物質會在光照下消失。於是傑伊就把圖案蓋在倒過來的顯微鏡鏡頭,然後光打過時會有一個陰影的圖案在。

這樣就可以留下很小的圖案,而且一次成型,這就是「用印的電路」。

圖片來源:https://picture.iczhiku.com/weixin/message1569755706781.html

這就是微影成像技術,也稱為光投影印刷術,這項技術讓微型電晶體的量產的可行性變的更高。

但量產是有前提的:

一切生產程序相同,且能判斷不同環節成品的品質及狀態,工廠才能夠實現標準化,然後量產。

但是當時晶片要量產的困難點在於,德儀沒有辦法檢測所有元件的品質及狀態,通常化學物質裡只要參雜雜質,或是溫度壓力改變,甚至一兩粒灰塵都會導致成品被毀掉。

所以當時德儀用了上千次實驗,評估不同溫度、製程及化學組合來測試,可謂相當辛苦。

此時,改善良率之神張忠謀同時進入德州儀器,靠他嚴厲的風格及高明的能力,沒多久就掌握了整個德儀的積體電路事業。

一位下屬回憶道:「張忠謀很會訓人,如果你沒有被他痛罵過,那不算待過德儀。」

雖然電晶體的發明非常偉大,還因此頒布了諾貝爾獎,但是真正讓晶片變的實用、獲得美國軍方支援以及成功量產的,正是八叛徒們。

再來就是如何將晶片轉換為大眾產品。

軍事對於快捷半導體的早期成功非常重要,但諾伊斯知道更大的市場在民用市場,所以他必須往這個方向進行開拓。

為了讓晶片普及,快捷半導體不斷採用降價策略,從單片 20 美元甚至降到了 2 美元,最後不惜低於成本都要打開民用市場。

在降低成本後,積體電路也大量應用在民生電腦中,1966 年,電腦公司 Burroughs 向快捷買了兩千萬個晶片,已經是阿波羅計畫晶片用量的二十幾倍了。

而 1968 年,整個電腦行業的購買晶片數量已經與軍方購買的一樣多了,而且快捷的晶片在電腦市場上也佔了 80 %。

不過此時,快捷半導體的管理模式不再適合這些人,諾伊斯雖然是共同創辦人,但真正制定管理方式的是另一人,快捷的員工可以拿高薪卻不能拿員工的股票。

這樣的管理方式讓員工感受不到擁有公司的感覺,而且時代這麼好,他們都知道「現在不只能夠發財,還能發大財!」

於是再經歷了一次解散潮,此次解散讓另一個巨頭悄悄的萌芽,那就是摩爾與諾伊斯共同創辦的公司:Intel!登登登豋。

小結

技術發展的初期,需要消耗非常大的成本,所以半導體發展初期透過國家的金援,成功的穩定半導體的發展基礎。

技術穩定後,應該轉往大眾市場而非留在政府/軍事,民生才是更大的是市場所在。

蕭克利 → 發明電晶體 → 創立蕭克利半導體 → 八叛徒創立快捷半導體 → 國家金援 → 轉往民生市場

這就是第一章的內容,從半導體的起源到矽谷重要人物、晶片的重要公司。

接下來,就是從地緣政治來看不同國家在晶片發展的成與敗。

恭喜突破3000人,淺顯易懂的專業整理及論述

我這原始腦袋需要這隻倉鼠的餵食

期待下一篇的分享~

簡直幫我讀完《晶片戰爭》這本書